Jules Verne est le témoin d’une époque de découvertes et de bouleversements scientifiques. Il fait par ailleurs des sciences le cœur de son œuvre littéraire, et à travers des œuvres majeures comme Vingt Mille lieues sous les mers, Voyage au centre de la Terre ou L’Île mystérieuse, il donne naissance à un nouveau genre romanesque : le roman scientifique. Mais il est aussi une figure de la littérature de l’imaginaire, qui endosse aux côtés d’autres auteurs la paternité de la science-fiction.

À l’image de cette dualité entre imaginaire et rigueur scientifique, le musée Jules Verne s’associe à la mission PATSTEC pilotée par Nantes Université pour présenter au public une sélection d’objets scientifiques contemporains de l’auteur. Sous la plume de Ketty Steward Nouvelle fenêtre, chacun de ces objets est réinventé, pour mieux nous ouvrir les portes de l’imaginaire : que pourraient être ces objets dans l’univers des Voyages extraordinaires ?

Initialement présentés dans le cadre de la Fête de la Science, ces objets scientifiques prolongent leur présence au musée jusqu’au 5 janvier 2026 ! À découvrir sur le parcours de visite du musée.

J’ai dialogué avec ces appareils, leur demandant de me raconter, non pas qui ils étaient, mais qui ils auraient pu vouloir être, quelles potentialités ils recelaient.

Ketty Steward

Quand Ketty Steward « Julesvernise » les objets scientifiques

Ce qui caractérise la littérature de science-fiction dans sa façon de dire le monde, c’est la possibilité qu’elle offre de faire un pas de côté. Alors, soudain, l’inconnu devient familier et le familier devient étrange. Le réel n’est plus si certain et l’irréel devient envisageable.

La mission qui m’a été confiée constituait un défi : imaginer ce qu’auraient pu être des artéfacts du XIXe siècle, s’ils avaient pu appartenir aux univers des Voyages Extraordinaires de Jules Verne.

Créer, avec une telle proposition, devient un exercice d’équilibriste : entre le crédible et le merveilleux, entre le poétique et le prosaïque. Il faut tisser du possible avec les indices présents dans la matérialité des objets, tout en brodant dans le manque d’informations des espaces de rêve.

C’est comme un jeu, comme quand nous étions enfants, émerveillés devant toutes les possibilités et prêts à inventer, sans limites, des récits pour élucider l’incompréhensible.

J’ai passé plusieurs semaines avec ces objets que j’ai rencontrés, sélectionnés pour leurs qualités esthétiques, leur mystère et leur variété, et que j’ai scrutés en quête d’une vérité alternative.

J’ai dialogué avec ces appareils, leur demandant de me raconter, non pas qui ils étaient, mais qui ils auraient pu vouloir être, quelles potentialités ils recelaient.

Je leur ai aussi demandé quels liens ils auraient pu entretenir avec les œuvres de Jules Verne dont je me souvenais.

Interroger, écouter, interroger encore.

Noter des hypothèses, les peser.

Trop lourde, trop légère ? Plausible ? Trop terre-à-terre ? Trop onirique ?

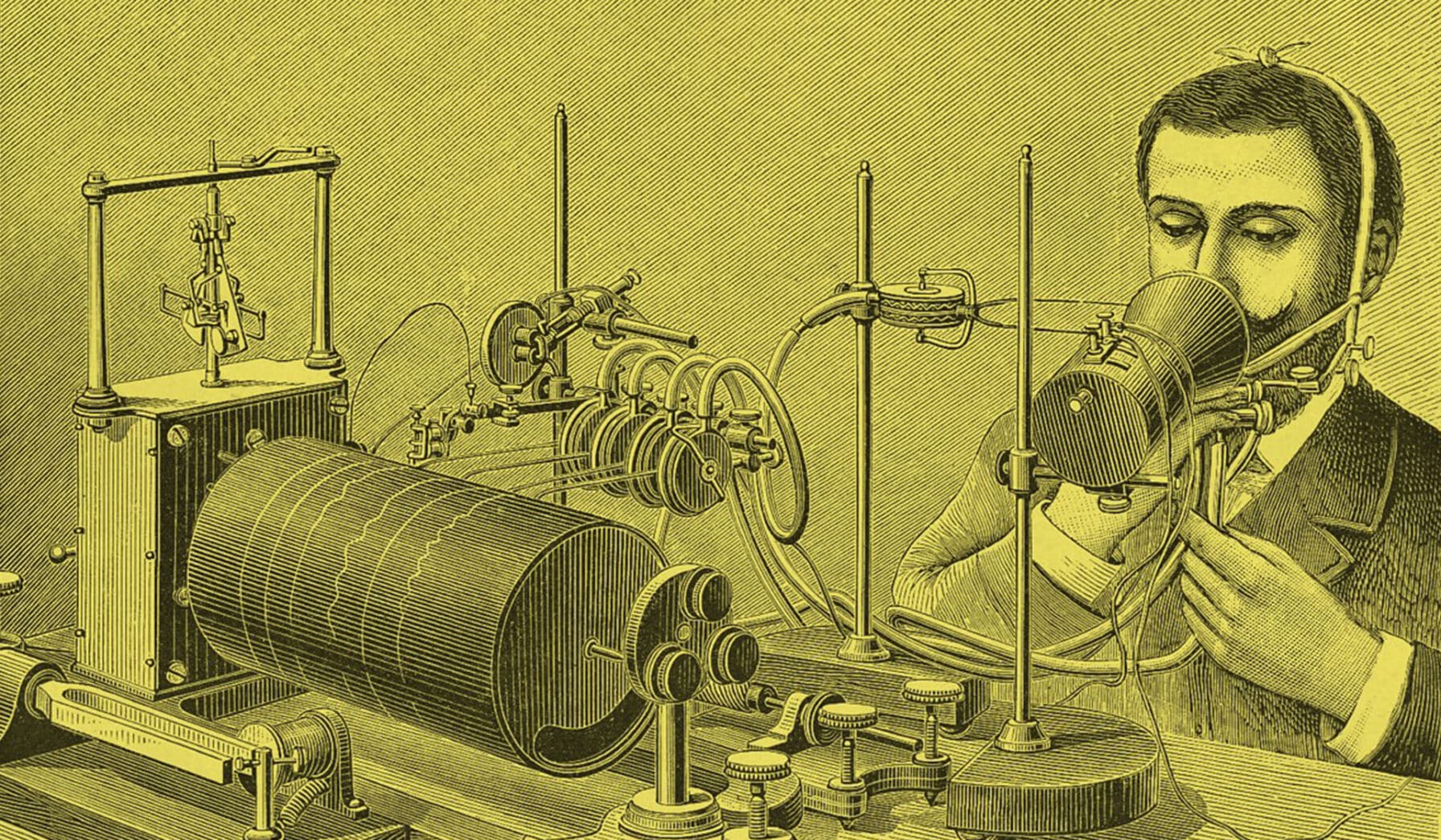

L’objet qui m’a le premier parlé de Jules Verne est le sonoscaphe avec sa graduation à 20 000 et ses boutons semblables à ceux de ma guitare qui ne sert pas assez.

Les autres m’ont presque dicté leur utilité imaginaire et leur nom, dans une négociation fluide, sans trop d’accrocs.

Celui des appareils qui m’a le plus donné de fil à retordre, est le spectrographe. Sa forme, très spécifique, semblait porter une spécialisation, mais laquelle ? La présence du prisme était une contrainte forte aussi et de nombreux détails peinaient à faire sens.

La lourdeur du réel l’emportait sur le léger. Alors il a fallu lâcher.

J’ai pensé « machine à arcs-en-ciel », mais le besoin de compenser avec quelque chose de sérieux m’a d’abord soufflé que cela pourrait être une sorte de signal de secours.

Insatisfaite de ce résultat, j’ai consulté mon amie Bénédicte Coudière Nouvelle fenêtre, autrice d’imaginaire également, à qui j’ai présenté mes propositions, sans commentaire. Elle a tout de suite repéré que quelque chose clochait pour cet objet-là.

J’ai donc repris le dialogue artiste-machine, décidée cependant à garder les arcs-en-ciel. « Plus de légèreté », ai-je pensé, laissant s’insinuer le souvenir d’un Bisounours, aussitôt associé à l’espoir, à la paix et à l’antimilitarisme que l’on prête au père de Nemo.

Ce qui est étrange quand on termine un tel travail, c’est que, parvenue au bout, on s’aperçoit que le résultat tente d’effacer le processus.

On oublie qu’on a hésité, on oublie qu’on avait plusieurs possibilités.

On oublie qu’on a travaillé fort et on se demande si ce qu’on propose n’est pas, finalement, trop évident.

Alors il s’agit de faire confiance à son expérience et à ses intuitions et de rendre sa copie pour savoir, dans le regard d’autres que soi, si on a réussi.

Alors ? Est-ce que ça marche ?

Ketty Steward