Von der Seite auf die Bühne: Jules Verne als Bühnenautor

Von seinen ersten Versuchen auf der Bühne bis hin zum Triumph der von seinen Romanen inspirierten Bühnenstücke nahm das Theater in Jules Vernes Leben und Werk eine herausragende Stellung ein. In einem Interview mit dem Briten Robert Sherard erklärte der Autor im Jahr 1894: „Ich liebte die Bühne und alles drumherum, und Stücke zu schreiben ist immer noch die Arbeit, die mir am meisten Freude bereitet“.

Ab 1848 begeisterte sich Jules Verne für das Theater und begann mit dem Schreiben mehrerer Stücke. Seine Jugendwerke wurden von Victor Hugo, Alexandre Dumas, William Shakespeare usw. inspiriert. In seinen Schriften kündigten Wortspiele, Verwechslungen, Humor und versteckte Sinnzusammenhänge bereits die Qualität der Dialoge an, die später den Rhythmus von Außergewöhnliche Reisen bestimmen sollten.

Nach dem literarischen Erfolg seiner ersten Reisen wollte Jules Verne einige seiner Romanwerke für das Theater adaptieren. Er tat sich mit dem Bühnenautor Adolphe d’Ennery zusammen, um die triumphalen Adaptionen von Die Reise um die Erde in 80 Tagen (1874) und Michel Strogoff (1881) zu realisieren, wahre Schauspiele mit grandiosen Inszenierungen, die als Feerien bezeichnet wurden. Die Adaption von Die Kinder des Kapitän Grant (1878) hatte trotz der erhabenen Bühnenbilder einen geringeren Erfolg.

[Adolphe d’Ennery]

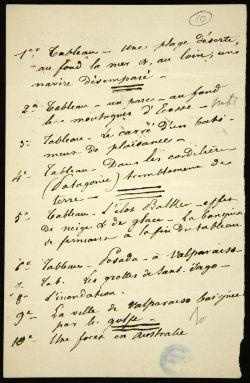

Handschriftliches Manuskript, um 1878

MJV B199 – Aussstellungsabzug

Dieses Theaterstück in fünf Akten, einem Prolog und 13 Bildern wurde von Jules Verne und Adolphe d’Ennery nach dem Roman Die Kinder des Kapitän Grant geschrieben, der 1867-1868 veröffentlicht wurde. Die Erstaufführung fand am 26. Dezember 1878 am Théâtre de la Porte Saint-Martin statt. Das Stück wurde insgesamt 112 Mal aufgeführt. Vom Entwurf der 14 Bilder, die d’Ennery vorschlug, wurden 13 beibehalten, jedoch in leicht veränderter Form.

Jules Verne und Adolphe d’Ennery

Les Voyages au théâtre

(Die Reisen im Theater) Éditions Hetzel, Paris, 1881

MJV A2777

Adolphe d’Ennery hat mehr als 250 Bühnenwerke geschrieben. Jules Verne hat sich offenbar sein Können zunutze machen können, denn nach Die Reise um die Erde in 80 Tagen bringt er zusammen mit d’Ennery Die Kinder des Kapitän Grant (1878) und Der Kurier des Zaren (1880) auf die Bühne.

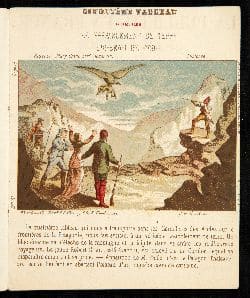

Illustriertes Programm von Die Kinder des Kapitäns Grant

Theateradaptation des Romans von Jules Verne im Théâtre de la Porte Saint-Martin.

Théâtre de la Porte Saint-Martin, Paris, 1879

MJV H768

Die Kinder des Kapitän Grant

Éditions Coyen, um 1880

Chromolithographie auf Papier

MJV C29

Diese Bilder orientieren sich an der szenischen Umsetzung des Romans Die Kinder des Kapitän Grant von Jules Verne von 1878. Die zentrale Szene, Thalcave tötet den Kondor, der Robert Grant entführt, kommt sowohl im Roman als auch im Theaterstück vor. Doch wurden für diese Bühnenadaptation auch neue Figuren erfunden, so beispielsweise das Pärchen Bob und Elmina.

.

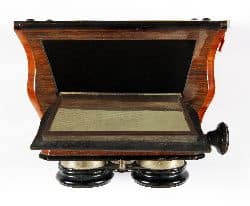

Stereoskopische Bilder der Bühnenadaptation

Der Kurier des Zaren und Stereoskop

Jules Alexandre Marinier, Paris, um 1885

MJV G369

Das Stereoskop ist ein Instrument für die Betrachtung von verschiedenen Ansichten, mit dem der Eindruck von Tiefe und Relief durch die Verschmelzung von zwei leicht unterschiedlichen flächigen Bildern, die von jedem Auge gleichzeitig und getrennt betrachtet werden, wiedergegeben werden kann. Es handelt sich um eine frühe Version des 3D-Bildes.

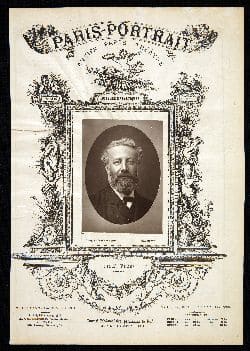

Félix Tournachon, genannt Nadar

Porträt von Jules Verne

Revue Paris-Théâtre, Nr.°273, 1878

MJV D480

Paris-Théâtre ist eine wöchentliche Publikation über die Welt des Schauspiels, die zwischen 1873 und 1878 und anschließend in gleicher Form unter dem Titel Paris-Portrait bis 1880 erschien.

Der Kurier des Zaren im Théâtre du Châtelet

Postkarte, Paris, Ende 19. Jh.

MJV CP426

Illustriertes Programm

Theatersaison 1899-1900 des Théâtre du Châtelet

Imprimerie de la Bourse, Paris, 1899

MJV H807

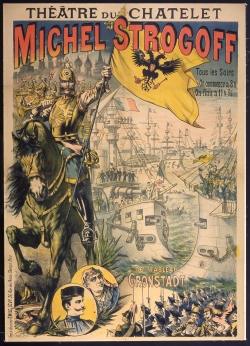

Michel Strogoff

Louis Galice et Cie, Paris, 1901

Plakat für die Theateradaption von Jules Vernes Roman der Tournée Romain

MJV D903 (Kauf mit der Unterstützung der Stiftung Fonds Régional d’Acquisition pour les Bibliothèques)

Michel Strogoff

Plakat für die Romanadaptation an das Théâtre du Châtelet

Émile Lévy & Cie, Paris, um 1891

MJV D192

Der Erfolg des 1876 erschienenen Buches Michel Strogoff veranlasste Jules Verne dazu, das Abenteuer als Theaterstück zu adaptieren.

Ein groß angelegtes Militärdrama, das er zusammen mit Adolphe d’Ennery schrieb, mit dem er bereits Die Reise um die Welt in 80 Tagen adaptiert hatte. Die Uraufführung fand am 17. November 1880 in Paris im Théâtre du Châtelet von 19.30 Uhr bis 2 Uhr morgens statt. Das Stück bestand aus 16 Bildern, zahlreichen Kulissen, einem Zigeuner- und einem tartarischen Ballett, 400 Statisten, 800 Kostümen, 138 Tänzerinnen und sogar einer Schwadron von 30 Kürassieren, die auf ihren Pferden ritten.

Das Stück wurde ein ganzes Jahr lang ununterbrochen gespielt und verließ den Spielplan des Théâtre du Châtelet bis 1939 nicht mehr. In dieser Zeit wurde es 2.502 Mal aufgeführt.

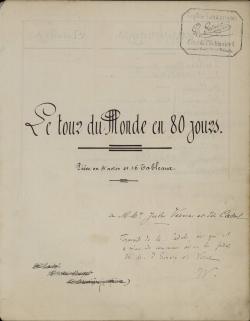

1871 beginnt Jules Verne in Zusammenarbeit mit dem Dramaturgen Édouard Cadol ein Theaterprojekt, doch diese erste Version des Stücks findet bei keinem Theaterdirektor Anklang.

Jules Verne beginnt alsdann die Arbeit am Roman Die Reise um die Erde in 80 Tagen, dessen Veröffentlichung ein großer Erfolg wird. Cadol beschließt, das Originalstück umzuschreiben, aber die Direktoren des Théâtre de la Porte Saint-Martin entschließen sich dazu, neben Jules Verne einen anderen Dramaturgen zu engagieren, Adolphe d’Ennery, um eine Bühnenadaptation des Romans zu schreiben.

Édouard Cadol, Jules Verne

Die Reise um die Erde in 80 Tagen, um 1872

MJV B280 – Ausstellungsabzug (Kauf mit Unterstützung des Fonds régional d’acquisition pour les bibliothèques, 2015)

Jules Verne

Die Reise um die Erde in 80 Tagen

Éditions Hetzel, Paris, 1874

MJV A416

Während im Titel des Romans auf Französisch „achtzig“ in Buchstaben ausgeschrieben ist, wird für das Theaterstück und seine Fanartikel die Zahl 80 verwendet.

Die Laterna magica ist ein Apparat zur Projektion von auf Glasplatten gemalten Bildern. Der bereits im 17. Jh. erfundene Apparat findet eine breite Verwendung im 18. und 19. Jahrhundert. Dieser Apparat wurde aufgrund der Faszination, die die projizierten Bilder auf das Publikum ausübten, „Laterna magica“ bzw. Zauberlaterne genannt.

Die Zauberlaterne, die dem Erzählen von Geschichten diente, legt den Grundstein für die Erfindung des Kinematographen.

Die dargestellten Szenen orientieren sich am Theaterstück Die Reise um die Erde in 80 Tagen aus der Feder von Jules Verne und Adolphe d’Ennery.

Laterna magica

Herstellung 20. Jh.

Karton, Papier und Glas

MJV G316

Die Reise um die Erde in 80 Tagen

Glasstreifen für Laterna magica

MJV G1

Alfred Jacobsen

Die Reise um die Erde in 80 Tagen

Kopenhagen, 1881-1883

Theater mit Bühnenbild und Figuren aus Pappe, bedruckt per Chromolithographie

MJV G288

Das Papptheater ist eine Technik zum Spielen von Papier- und Pappfiguren, die Anfang des 19. Jahrhunderts in England als Antwort auf die sich in ganz Europa entwickelnde Begeisterung für das Theater aufkommt.

Dieses „kleine Theater“ besteht aus mehreren Elementen, die für die Aufführung eines Stücks unerlässlich sind: Fassaden, die sich oft an tatsächlich existierenden Theatern orientieren, Bühnenbilder und Kulissen, Figuren in verschiedenen Positionen und Kostümen, die so eine Wandlung der Figuren im Laufe der Aufführung ermöglichen. Hier handelt es sich um Bühnenbilder aus dem Theaterstück Die Reise um die Erde in 80 Tagen, genauer gesagt um die Bühnenbilder des Palastes in Indien, in dem einige Szenen der Handlung spielen.

Der Theatererfolg von Jules Vernes Die Reise um die Erde in 80 Tagen führte zu einer beträchtlichen Produktion von Objekten aller Art. Ein regelrechtes Merchandising fördert den Verkauf von „Fanartikeln“: Figuren von Phileas Fogg, Gänsespiele, Bauklötzchen, Zahlenlotto, Puzzle, Bildstreifen für Laterna Magica, Geschirr usw.

Tintenfass Phileas Fogg

Ende 19, Jh. – Anfang 20. Jh.

MJV G3

Figur Phileas Fogg

Ende 19, Jh. – Anfang 20. Jh.

MJV G2

Teller Die Reise um die Erde in 80 Tagen

Fayence, Creil et Montereau, um 1880

MJV G8

Die Manufaktur Creil et Montereau stellt ab 1844 Serien von dekorierten, sogenannten „sprechenden“, also bebilderten Tellern her, die zahlreiche Themen aufgreifen. 1880 werden vier Serien von Tellern angefertigt, die 12 Episoden des Romans von Jules Verne darstellen. Die Zeichnungen sind von einer lilafarbenen, blauen, grünen oder schwarzen Borte eingerahmt.

Im Gegensatz zu vielen anderen Merchandising-Produkten greifen die von der Manufaktur gewählten Szenen ausschließlich Episoden des Romans auf.